腹膜透析とは?腹膜透析の仕組みと役割

腹膜透析(PD)の特徴

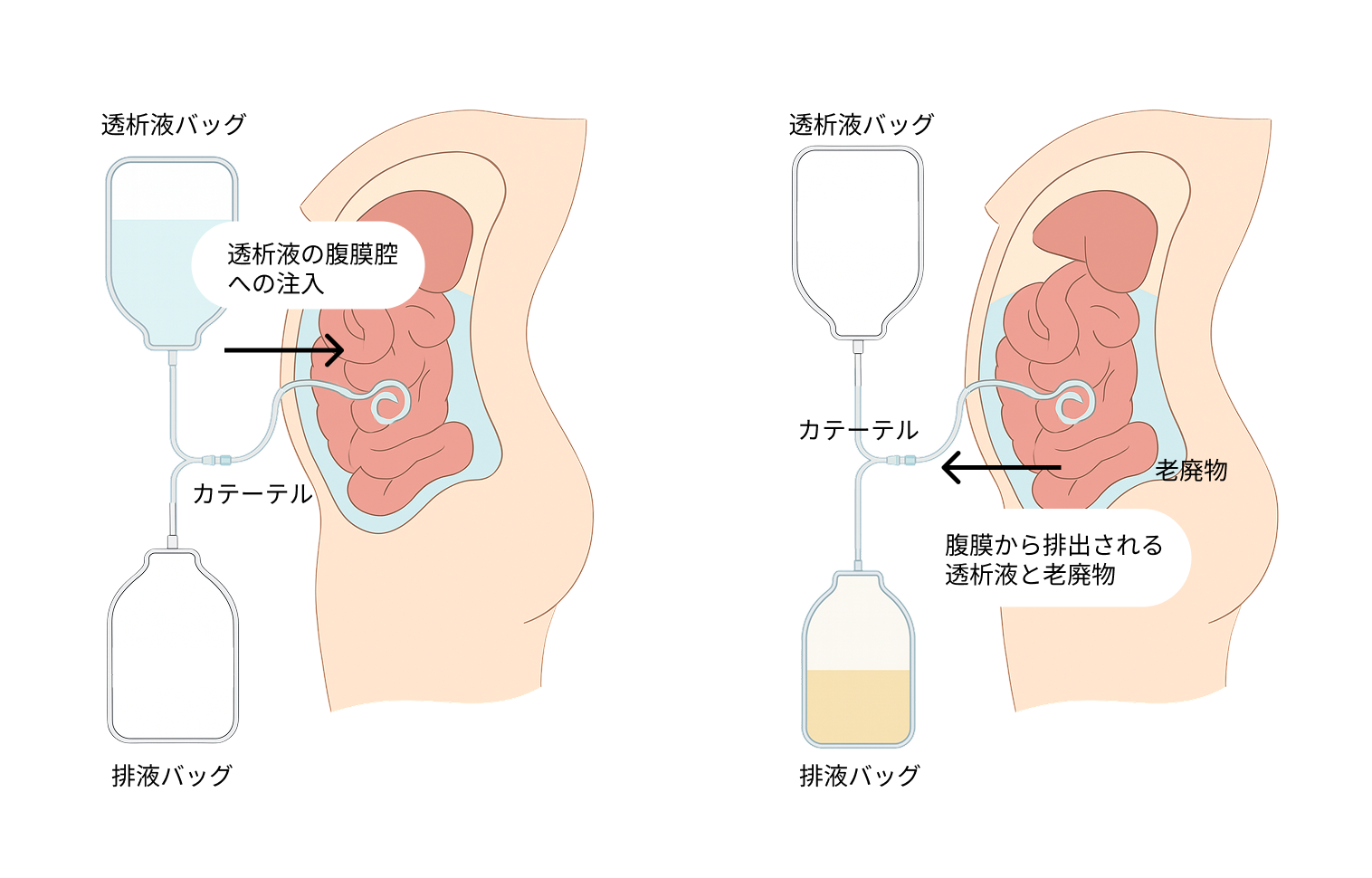

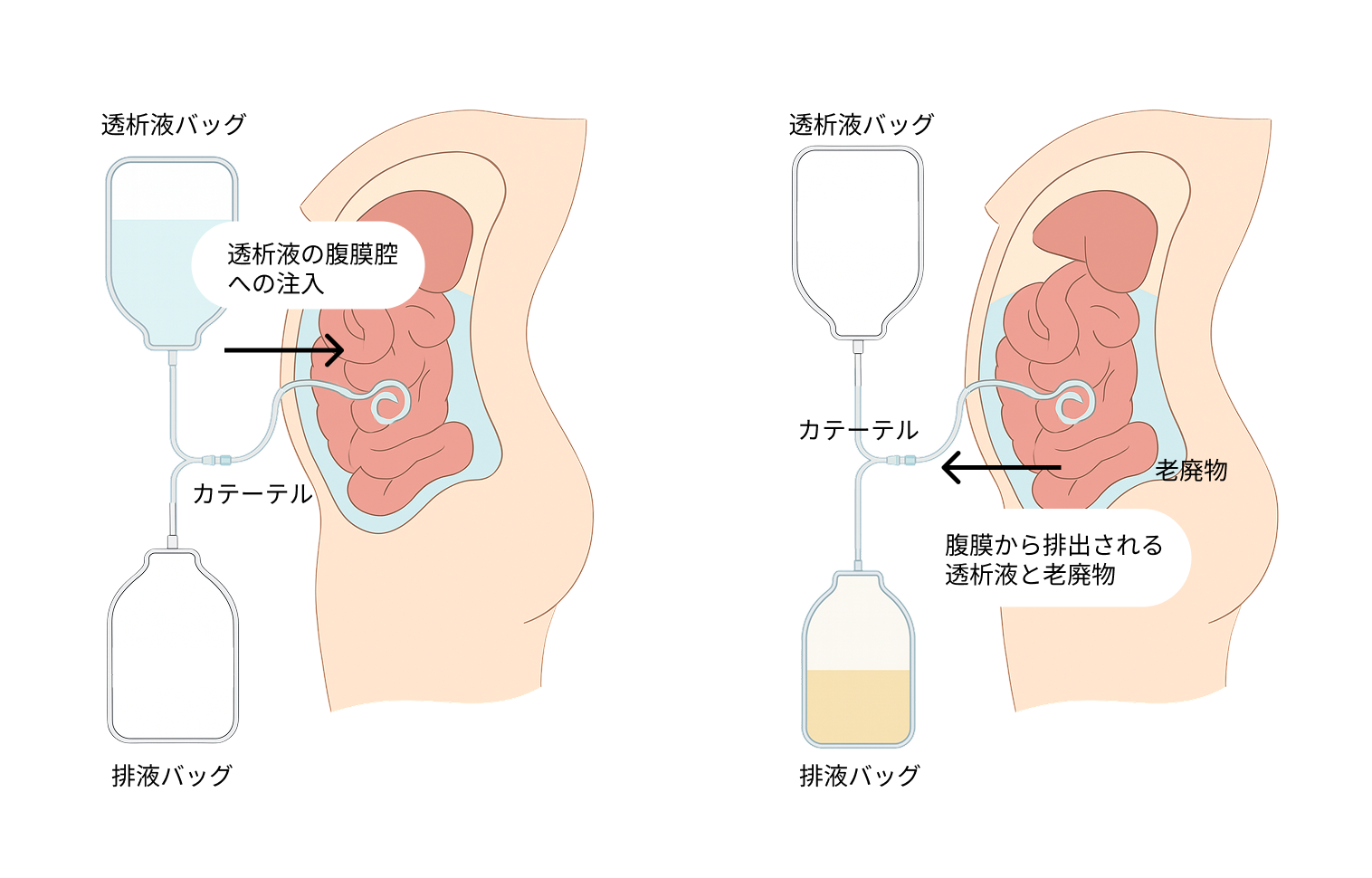

腹膜透析(Peritoneal Dialysis: PD)は、腎機能が低下した際に、体内の老廃物や余分な水分を腹膜を介して除去する治療法です。腹部の内側にある「腹膜」は、胃や腸などの臓器を覆う薄い膜で、毛細血管が豊富に分布しています。腹膜透析では、この腹膜を「天然の透析膜」として利用します。

具体的には、まずお腹に「カテーテル」と呼ばれる細い管を埋め込む手術を行います。このカテーテルを通して、透析液を腹腔(お腹の中の空間)に注入します。透析液が腹腔内に一定時間貯留されると、腹膜の毛細血管を介して、血液中の老廃物や余分な水分、電解質などが透析液の中に移動します。これは、濃度差による「拡散」と、浸透圧の差による「浸透」という原理に基づいています。透析液には、老廃物を引き寄せるためのブドウ糖などが含まれています。

一定時間経過後、老廃物や水分を含んだ透析液を体外に排出することで、血液が浄化されます。このプロセスを繰り返すことで、腎臓の機能を代替し、体内のバランスを保ちます。

腹膜の構造と働き

腹膜は、表面が一層の中皮細胞で覆われており、その下に血管を含む結合組織層があります。本来の生理的な役割は、内臓を正しい位置に固定・保護することや、腹腔内に少量(約50〜100ml)の腹水を分泌して臓器同士の摩擦を減らす潤滑油のような働き、さらには感染から体を守る防御機能など多岐にわたります。

腹膜透析では、この腹膜が持つ「特定の物質だけを選択的に通す」性質、すなわち「半透膜」としての機能を最大限に活用します。これにより、血液中の不要な老廃物や水分だけを透析液側に移動させ、必要な血球やタンパク質は体内に留めることができるのです。

「拡散」- 濃度の差を利用して老廃物を除去する

「拡散」は、物質が自然に均一になろうとする現象です。例えば、コップの水に一滴のインクを垂らすと、かき混ぜなくても時間とともにインクが全体に広がっていきます。これは、インクの粒子が濃度の高い場所から低い場所へと自発的に移動するためです。腹膜透析における老廃物の除去は、まさにこの原理に基づいています。

血液側

腎機能が低下した体内では、尿素やクレアチニンといった尿毒素(老廃物)が排出されずに溜まっているため、老廃物の濃度が高い状態です。

透析液側

腹腔内に注入する新しい透析液は、これらの老廃物を全く含まないため、老廃物の濃度がゼロ(極めて低い)状態です。

「浸透」- ブドウ糖の力で余分な水分を取り除く(除水)

もう一つの重要な原理が「浸透」です。これは、半透膜を隔てて濃度の異なる2つの液体があるとき、水分が濃度の低い方(水分割合が多い方)から高い方(水分割合が少ない方)へ移動する現象で、この力を「浸透圧」と呼びます。身近な例では、野菜を塩もみすると水分が出てくるのがこの現象です。

腹膜透析では、この浸透圧を利用して体内に溜まった余分な水分を除去(除水)します。そのために、透析液には浸透圧を高める物質としてブドウ糖(グルコース)が加えられています。

血液側

透析液に比べると、浸透圧が低い状態です。

透析液側

ブドウ糖を多く含んでいるため、浸透圧が高い状態です。

腹膜透析の種類

腹膜透析には、主に患者さん自身が手動で透析液を交換する方法と、機械を使って自動的に交換する方法の2種類があります。患者さんのライフスタイルや身体の状態に合わせて、最適な方法が選択されます。

CAPD(連続携行式腹膜透析)

CAPD(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)は、「連続携行式腹膜透析」と呼ばれ、患者さん自身が手動で透析液の交換を行う方法です。一般的に、1日に3~5回程度、透析液のバッグを交換します。1回の交換にかかる時間は20~30分程度です。

この方法の最大の利点は、患者さんが自分の生活リズムに合わせて透析を行える点です。通院は月に1~2回程度で済むため、頻繁な通院が難しい方や、外出が多い方にも適しています。ただし、毎日複数回の自己操作が必要となるため、清潔操作の徹底と自己管理能力が求められます。

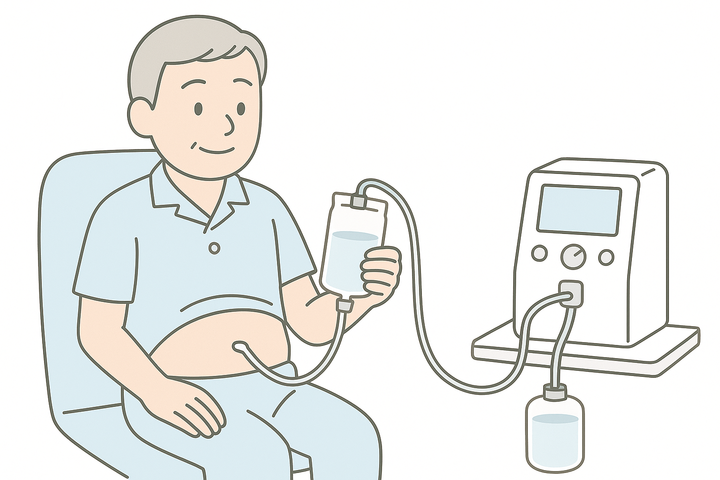

APD(自動腹膜透析)

APD(Automated Peritoneal Dialysis)は、「自動腹膜透析」と呼ばれ、専用の機械(自動腹膜透析装置)を使って、主に就寝中に自動で透析液の交換を行う方法です。患者さんは就寝前に装置とカテーテルを接続し、あとは機械が自動的に透析液の注入・貯留・排液を繰り返します。治療時間は通常、6~10時間程度です。

APDの大きなメリットは、日中の時間を透析に拘束されることなく自由に使える点です。仕事や学業、趣味など、日中の活動を中断することなく生活できるため、社会復帰を目指す方や、日中の活動量が多い方に特に適しています。ただし、装置の設置スペースが必要となる点や、停電時の対応などを事前に確認しておく必要があります。

バッグ交換の4ステップ(腹膜透析の具体的な流れ)

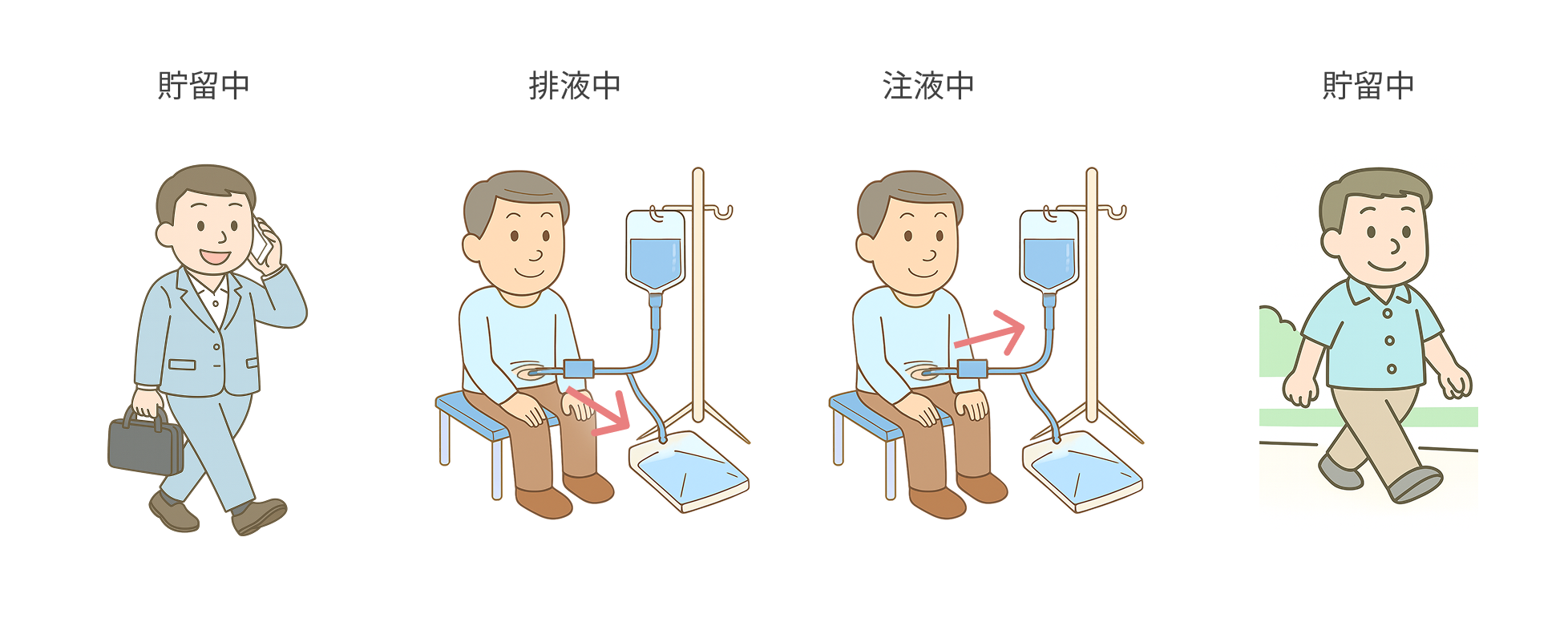

腹膜透析の原理を理解したところで、次に実際の治療がどのように行われるのかを見ていきましょう。中心となる作業は「バッグ交換」と呼ばれ、透析液の出し入れを行う一連の操作を指します。1回の交換にかかる時間は約30分程度で、これを1日に数回、決められた手順に沿って行います。ここでは、その流れを4つのステップに分けて解説します。

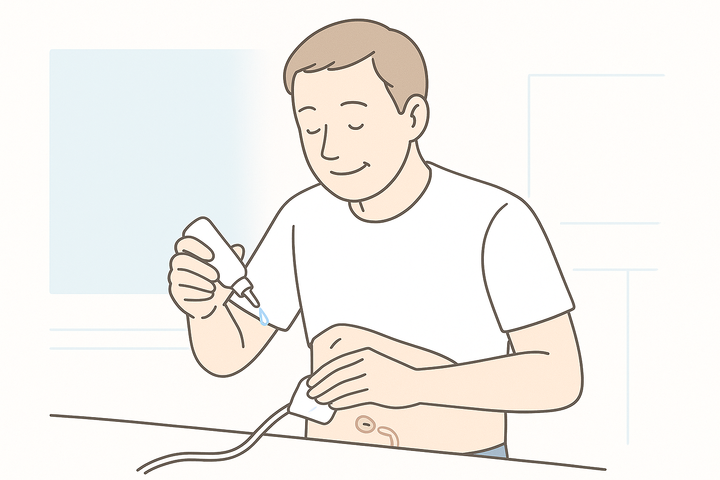

ステップ1:準備と接続

すべての作業の基本であり、最も重要なのが準備段階です。まず、窓を閉め、ペットや人が出入りしない清潔な場所を選びます。そして、石鹸と流水で指の間や手首まで丁寧に手洗いを行い、清潔なタオルで拭いた後、消毒液で手指を消毒します。

準備が整ったら、新しい透析液バッグと、ご自身の腹部から出ているカテーテルを、医療機関で指導された清潔操作の手順に従って慎重に接続します。この過程での清潔操作の遵守が、腹膜炎などの感染症を予防する上で絶対的に重要です。

ステップ2:排液

接続が完了したら、まず腹腔内に溜まっていた古い透析液を体外に排出します。この古い透析液には、数時間の貯留期間中に血液から移行してきた老廃物や余分な水分が含まれています。

排液は重力を利用して行います。空の排液用バッグを、椅子に座った自身の体よりも低い位置(床など)に置くことで、透析液は自然に腹腔内から流れ出てきます。この排液にかかる時間は、通常10分から20分程度です。このとき、排出した液の色や濁りの有無、量を確認する習慣をつけることが、腹膜炎の早期発見や体調管理に繋がります。

ステップ3:注液

排液が完全に終わったことを確認したら、次に新しい透析液を腹腔内へ注入します。今度は、新しい透析液が入ったバッグを、体よりも高い位置(専用のスタンドなど)に吊るします。

これも重力を利用し、バッグからカテーテルを通って、新しいきれいな透析液がゆっくりと腹腔内へ流れていきます。注入する量は処方によって異なりますが、一般的には1.5〜2.0リットルです。注入時に痛みや強い張り感などの違和感がないかを確認しながら行います。

ステップ4:貯留と分離

規定量の新しい透析液の注入が終わったら、カテーテルを透析液バッグのチューブから切り離し、カテーテルの先端には滅菌された新しい保護キャップをしっかりと装着します。これで一連のバッグ交換作業は完了です。

透析液が腹腔内に溜まっている時間(貯留時間、ドウェルタイム)は、通常4〜6時間程度です。この貯留時間中は、カテーテルを衣服の下に固定すれば、仕事、家事、散歩など、日常生活を自由に送ることができます。そして、この貯留時間中に、先に説明した「拡散」と「浸透」の原理によって、血液が静かに、そして連続的に浄化されていくのです。このサイクルを1日に数回繰り返すことで、24時間体制で体内の環境を整えます。

腹膜透析のメリットとデメリット

腹膜透析は、患者さんの生活の質を重視した治療法として多くの利点を持つ一方で、注意すべき点も存在します。治療法を選択する際には、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、ご自身のライフスタイルや価値観に照らし合わせて検討することが重要です。

腹膜透析のメリット

腹膜透析が多くの患者さんに選ばれる理由には、以下のような点が挙げられます。

通院回数の少なさ

血液透析が週に2~3回の頻繁な通院を必要とするのに対し、腹膜透析では月に1~2回程度の通院で済みます。これにより、通院にかかる時間や労力、交通費などを大幅に削減できます。自分の時間を有効に活用できるため、生活の自由度が高まります。

残腎機能の維持

腹膜透析は、血液透析に比べて体への負担が少なく、緩やかに老廃物や水分を除去するため、残っている腎臓の機能(残腎機能)を維持しやすいと考えられています。残腎機能が長く保たれることは、体内の水分や電解質のバランスをより自然な形で維持できることにつながり、合併症のリスクを低減する可能性もあります。

食事制限の緩和

腹膜透析では、透析液を通してカリウムが持続的に体外へ排出されるため、カリウムの摂取制限が血液透析に比べて緩やかになる傾向があります。また、透析が毎日行われるため、体内の老廃物や水分の蓄積が比較的緩やかであり、食事内容の自由度が高まることがあります。ただし、全く制限がないわけではなく、個々の状態に応じた適切な食事管理は引き続き重要です。

身体への負担の少なさ

腹膜透析は、透析液が腹腔内に常に貯留され、緩やかに透析が行われるため、心臓や血管への負担が少なく、血圧の変動も穏やかです。これにより、透析中の不快な症状が軽減され、より快適に治療を受けることができます。

生活の自由度

自宅や職場、旅行先など、清潔な環境であればどこでも透析を行うことができるため、生活の自由度が非常に高いのが腹膜透析の大きな特徴です。通院のスケジュールに縛られることなく、仕事や学業、趣味、旅行などを継続しやすくなります。APD(自動腹膜透析)を利用すれば、日中の時間を完全に自由に使うことも可能です。

腹膜透析のデメリット

腹膜透析が多くの患者さんに選ばれる理由には、以下のような点が挙げられます。

感染症のリスク(腹膜炎など)

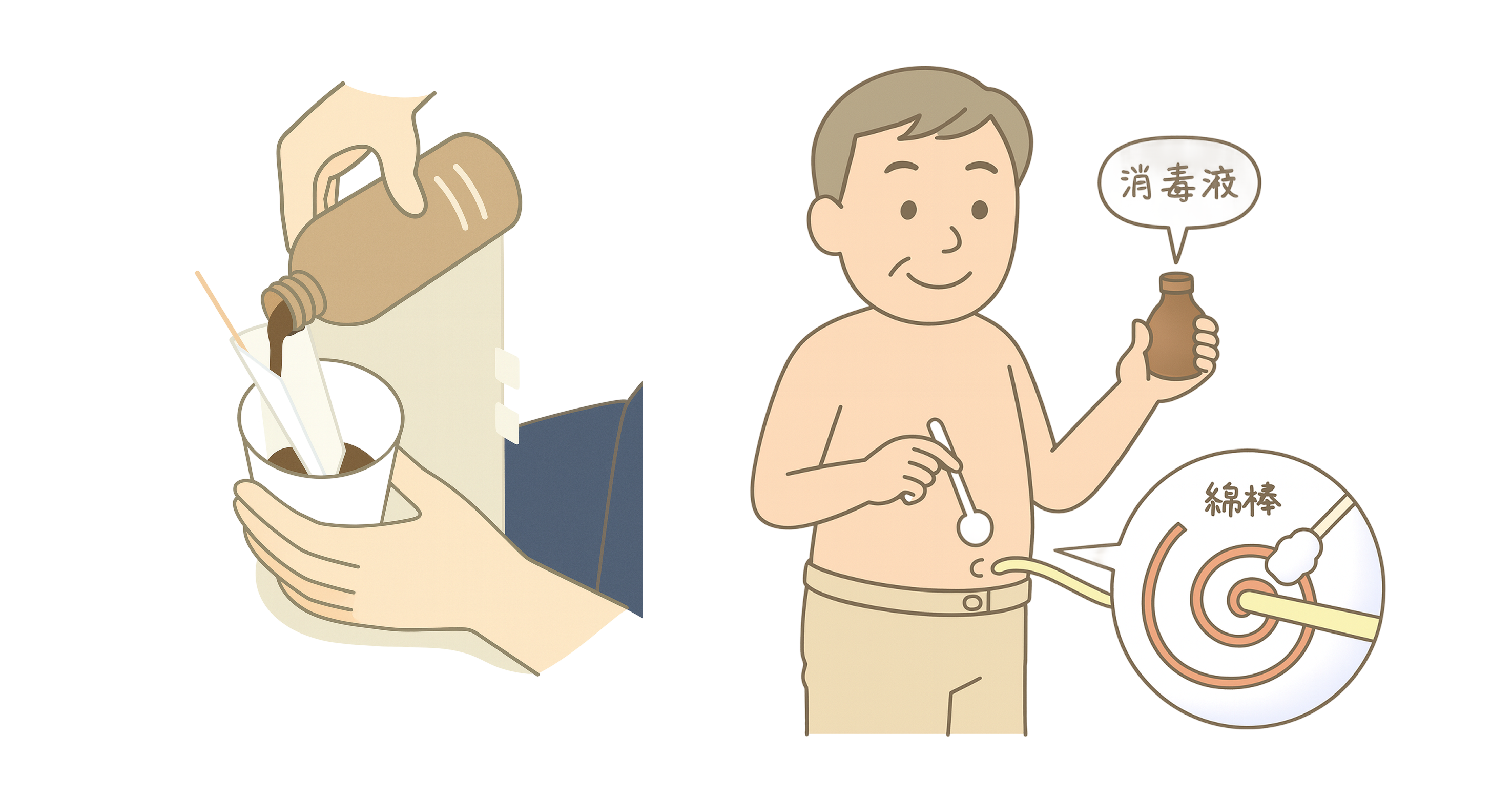

腹膜透析の最も重要な合併症の一つが「腹膜炎」です。腹膜炎は、透析液の交換時に細菌が腹腔内に入り込むことで発生します。予防のためには、透析液の交換時の厳格な手洗いと清潔操作の徹底、カテーテル出口部の適切なケアが極めて重要です。万が一腹膜炎が疑われる症状が出た場合は、速やかに医療機関に連絡し、適切な処置を受ける必要があります。

対策: 感染予防の基本は、「毎日の出口部ケア」と「バッグ交換時の徹底した清潔操作」に尽きます。指導された手順通りに、出口部を毎日洗浄・消毒し、清潔に保つことが何よりも重要です。また、便秘になると腸内の圧力が高まり、腸内細菌が腹膜へ移行して腹膜炎を引き起こすことがあるため、食物繊維の摂取や適度な運動による排便コントロールも大切です。

腹膜の劣化

長期にわたって腹膜透析を続けていると、腹膜が徐々に厚く硬くなる「腹膜の劣化」が起こることがあります。これは、透析液に含まれるブドウ糖や、透析による慢性的な炎症などが原因と考えられています。腹膜の劣化が進むと、透析効率が低下し、老廃物や水分の除去が十分に行えなくなることがあります。その場合、透析液の種類や交換方法の見直し、あるいは血液透析への移行が必要となることがあります。定期的な腹膜機能の評価と、医師との相談が重要です。

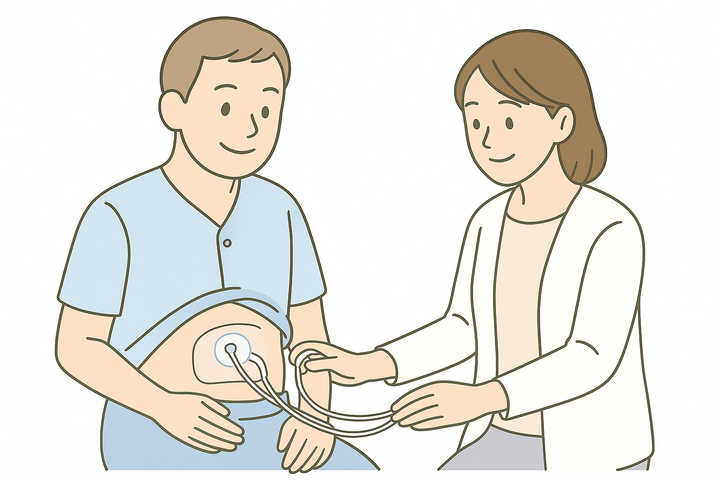

カテーテル管理の必要性

腹膜透析を行うためには、腹部に埋め込まれたカテーテルを常に清潔に管理する必要があります。カテーテル出口部(皮膚からカテーテルが出ている部分)は、細菌が体内に侵入する経路となる可能性があるため、毎日消毒し、清潔に保つことが不可欠です。不適切なケアは、出口部感染やトンネル感染を引き起こし、最終的に腹膜炎につながることもあります。患者さん自身や介護者が、正しいカテーテルケアの方法を習得し、実践することが求められます。

腰痛などの身体的負担

腹腔内に透析液を貯留することで、お腹が膨らみ、体重が増加したような状態になります。これにより、腰に負担がかかり、腰痛を引き起こすことがあります。適切な姿勢を保つことや、腹筋を鍛える運動、必要に応じてコルセットの使用などが対策として考えられます。また、透析液の量を調整することで、負担を軽減できる場合もあります。

腹膜透析(PD)と血液透析(HD)の比較

透析療法には腹膜透析の他に「血液透析」があります。両者は腎臓の機能を代替するという目的は同じですが、仕組みや治療場所、頻度などに大きな違いがあります。以下の表で主な違いを比較してみましょう。

| 項目 | 腹膜透析(PD) | 血液透析(HD) |

|---|---|---|

| 治療場所 | 主に自宅(自己管理) | 医療機関(透析クリニック、病院など) |

| 治療頻度 | 毎日(1日数回、または夜間自動) | 週2~3回(1回あたり4~5時間) |

| 透析膜 | 患者自身の腹膜 | 人工の透析器(ダイアライザー) |

| 体への負担 | 緩やか(血圧変動が少ない) | 急速(血圧変動が起こりやすい) |

| 通院頻度 | 月1~2回程度 | 週2~3回 |

| 食事制限 | 比較的緩やか(カリウム制限など) | 厳格(水分、塩分、カリウム、リンなど) |

| 自由度 | 高い(生活スタイルに合わせて調整可能) | 低い(通院スケジュールに拘束される) |

| カテーテル | 腹部に留置 | 腕などにシャント(内シャント)を作成 |

| 感染リスク | 腹膜炎のリスク | シャント感染のリスク |

腹膜透析とは

腹膜透析とは? | 腹膜透析について

腎臓は、体内の老廃物や余分な水分をろ過し、尿として排出する重要な臓器です。腎機能が著しく低下する末期腎不全では、腎臓の機能を代替する治療が必要となり、その一つが「透析療法」です。 透析療法には「血液透析」と「腹膜透析」があります。腹膜透析は、自宅で治療が可能で生活の自由度が高い選択肢として注目されています。患者さん自身の体の一部を利用して血液を浄化する治療法であり、多くのメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。

腹膜透析 やり方 | 腹膜透析(PD)の仕組みや原理についても解説

腹膜透析がどのようにして血液を浄化するのか、その心臓部ともいえるのが、私たち自身の体内に備わっている「腹膜」です。そして、その働きを支えているのが「拡散」と「浸透」という2つのシンプルな科学的原理です。ここでは、腹膜透析の根幹をなすこれらの要素について、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

清潔のポイント

環境整備 | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を始めるにあたり、「自宅の環境をどう整えればいいのだろう?」「何から手をつければ良いのか分からない」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。また、患者様を支えるご家族にとっても、安全な治療環境をどう作るかは非常に重要な課題です。 腹膜透析は、ご自身の生活リズムに合わせて行える優れた治療法ですが、その効果を最大限に引き出し、感染症などのリスクを最小限に抑えるためには、適切な環境整備が不可欠です。

マスクの着用と手洗い | 腹膜透析について

腹膜透析(Peritoneal Dialysis: PD)は、ご自宅という住み慣れた環境で治療を行える、身体への負担が少ない優れた治療法です。しかし、ご自身で治療を行うからこそ、日々の自己管理、特に「感染症対策」が極めて重要になります。その中でも、最も基本的かつ効果的な対策が「マスクの着用」と「手洗い」です。

バッグ交換時のポイント

バッグ交換時の注意事項 | 腹膜透析について

ご自宅で行う腹膜透析(PD)において、バッグ交換は毎日欠かせない治療の根幹です。しかし、日々繰り返す操作だからこそ、「手順は本当に合っているだろうか」「もしも失敗したらどうしよう」といった不安や疑問がつきまとうこともあるでしょう。特に、感染症のリスクは腹膜透析を続けるうえで最も注意すべき点です。

測定と記録方法 | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を始めたばかりの方や、そのご家族にとって、日々の自己管理は治療の要です。特に、「毎日の測定や記録、除水量の計算が合っているか不安」「記録を続けるのが大変」といった悩みを持つ方は少なくありません。腹膜透析は、医療機関だけでなくご自宅での自己管理が治療効果を大きく左右します。日々の体調を正確に把握し、適切な治療を継続するためには、正しい測定と記録が不可欠です。

使用済みバッグ・器材の処理方法 | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を在宅で行う上で、多くの方が毎日のように向き合うのが、使用済みの透析液バッグやチューブ、キャップといった医療廃棄物の処理です。「この排液が入ったバッグ、どうやって捨てればいいのだろう?」「チューブや器材は、燃えるゴミ?それとも何か特別な手続きが必要?」「旅行や災害の時は、どう処理すればいいの?」こうした疑問や不安を抱えている患者さんや、そのご家族は少なくありません。

出口部ケア

出口部観察 | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を始められた方や、そのご家族にとって、日々のセルフケアは治療の要です。中でも、カテーテルが体から出ている「出口部」の観察は、感染症を防ぎ、安全な在宅治療を続けるために最も重要な習慣の一つと言えるでしょう。「毎日見ているけれど、これで本当に合っているのかな?」「どんな状態が危ないサインなの?」「もし異常を見つけたら、どうすればいいんだろう?」このような不安を抱えている方も少なくないかもしれません。

消毒と固定のポイント | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を始めたばかりの方や、そのご家族にとって、日々のカテーテル管理、特に「消毒」と「固定」は、不安や疑問がつきものかもしれません。「毎日きちんとできているか不安…」「もし感染症になったらどうしよう…」「テープで皮膚がかぶれてかゆい…」このような悩みを抱えながら、手探りでケアを続けている方も少なくないでしょう。腹膜透析を安全かつ快適に続けるためには、カテーテルの出口部を清潔に保つ「消毒」と、カテーテルを安定させる「固定」が極めて重要です。

シャワー浴と入浴について | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を始められた方や、そのご家族にとって、日常生活における様々な変化の中でも特に気になるのが「お風呂」の問題ではないでしょうか。「カテーテルがあるけど、シャワーは浴びられるの?」「湯船に浸かりたいけれど、感染が心配…」「どんな準備をすれば安全に入れるの?」このような不安や疑問を抱えるのは、ごく自然なことです。腹膜透析は、ご自宅で生活を続けながら行える優れた治療法ですが、カテーテルの出口部を清潔に保ち、感染を防ぐことが何よりも大切になります。

退院までの準備

宅配(透析液・器材) | 腹膜透析について

在宅で行う腹膜透析(PD)は、通院の負担を軽減し、ご自身のライフスタイルに合わせた治療を可能にする選択肢です。しかし、治療に不可欠な透析液や器材の管理は、患者様やご家族にとって大きな課題となることがあります。「毎月届く大量の段ボールをどうしよう」「重くて運べない」「保管場所がない」といった悩みは、決して少なくありません。

透析液・器材の取り扱い | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)は、自宅で生活しながら行える透析療法として、多くの方が選択されています。しかし、治療の中心となる透析液や器材の取り扱いは、日々の生活に直結するため、不安や疑問を感じる方も少なくありません。「バッグ交換の手順はこれで合っているだろうか?」「器材の保管場所はどこが最適?」「もしトラブルが起きたらどうすれば…?」このような悩みは、患者本人だけでなく、サポートするご家族にとっても共通の課題です。

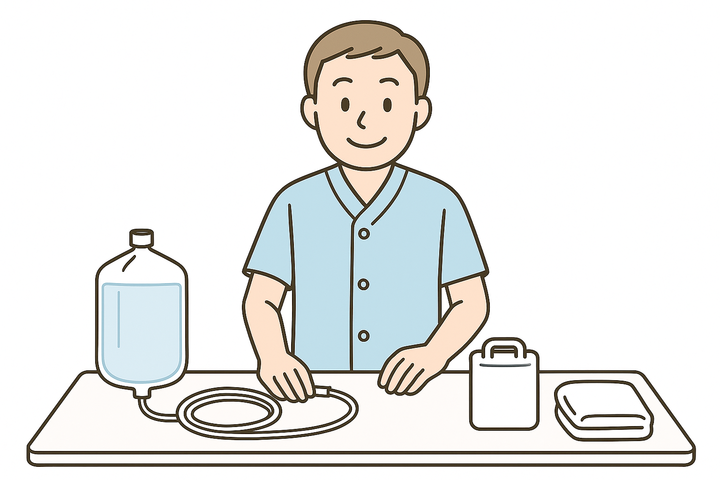

必要物品 | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)を始めるにあたり、「自宅でどんな準備が必要なのだろう?」「物品はどれくらいあって、どう管理すればいいの?」といった不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご自宅という慣れた環境で治療を行えるのが腹膜透析の大きなメリットですが、その分、ご自身やご家族による物品の管理がとても重要になります。

【透析治療 社会保障制度について】腎臓病で利用できる社会保障と福祉制度

透析治療にかかる医療費の仕組みや、公的支援制度(健康保険、高額療養費制度、障害年金など)をわかりやすく解説します。負担を軽減するための具体的な手続きやポイントも深堀りして紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

退院にあたって | 腹膜透析について

腹膜透析(PD)の導入手術を乗り越え、いよいよ退院の日が近づいてきたこと、誠におめでとうございます。ご自宅での新しい生活に期待が膨らむ一方で、「本当に自分(家族)で管理できるだろうか」「何かあったらどうしよう」といった不安を感じている方も少なくないでしょう。退院はゴールではなく、腹膜透析と共に自分らしい生活を送るための新たなスタートです。在宅療養への移行は、誰にとっても不安がつきものです。しかし、正しい知識を身につけ、万全の準備を整えることで、その不安は着実に解消されていきます。

本サイトは透析治療に関する情報提供を目的として運営されています。 掲載されている情報の内容を完全に保証するものではありません。

透析治療は患者様一人ひとりの病状や体調により適切な治療法が異なります。本サイトの情報は一般的な参考情報として提供するものであり、個別の治療方針や医学的判断の代替となるものではありません。

透析に関するご不明な点や体調の変化、治療内容については、必ずかかりつけの医師や透析施設の医療スタッフにご相談ください。

本サイトは特定の透析施設や治療機器、医療機関を推奨するものではありません。施設選択や治療方針の決定については、医師との十分な相談のもと患者様ご自身でご判断ください。

透析治療中の食事療法、運動療法、薬物療法に関する情報についても、患者様の病状に応じて制限や注意事項が異なる場合があります。実践される際は事前に医療スタッフにご確認ください。

本サイトの情報は予告なく変更または削除される場合があります。また、システムメンテナンスやその他の事情により、一時的にサイトをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

この記事は、一般的な情報提供を目的としており、個別の病状や治療法に関する医学的なアドバイスを提供するものではありません。透析治療に関する具体的なご相談は、必ず医療機関を受診し、医師の診断と指導に従ってください。本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。